目次

最終ステージの心構え:新規学習からの脱却と「絞り込み」

1. 「穴」の補強・知識の「インプット」から「アウトプット」へ徹底転換

2. 志望校に合わせた「取捨選択」の徹底

「過去問」と「弱点補強」の黄金比

1. 「穴」の補強・知識の「インプット」から「アウトプット」へ徹底転換

2. 志望校に合わせた「取捨選択」の徹底

最後の砦:「メンタル」と「体調」の管理

1.受験生の「生活リズム」の確立

2. 親御さんとお子さんの対話と距離感

長きにわたる受験勉強もいよいよ大詰め。小学6年生の11月以降、つまり「秋の陣」から「冬の陣」にかけての数ヶ月間は、合否を分ける非常に重要な時期となります。

これまでの努力を確実に点数に結びつけ、最高のコンディションで本番を迎えるために、この時期に何が大切なのかを、今回は具体的にお話ししたいと思います。

最終ステージの心構え:新規学習からの脱却と「絞り込み」

11月以降、学習の目的は明確に変わります。これまでは知識の積み上げでしたが、この時期は持っている知識を使いこなすための訓練が中心です。

1. 「穴」の補強・知識の「インプット」から「アウトプット」へ徹底転換

この時期に新しい単元や知識を無理に詰め込もうとするのは、悪手です。消化不良を起こし、定着している知識まで揺らぎかねません。

知識や解法の「穴」の補強:大手塾のカリキュラムは、おそい塾でも夏休みまでに全範囲が終了しています。秋以降は、過去問演習で見つかった知識や解法の「穴」を手持ちの教材(塾の平常教材:サピックスならデイリーや基礎トレ、四谷大塚なら予習シリーズなど)に立ち返り、しっかり補強していくことに集中してください。

「使える知識」のチェック:知識は「知っている」だけでは意味がありません。問題文を読み、すぐに引き出せる状態にあるか、正確な手順で再現できるかを常にチェックしてください。

2. 志望校に合わせた「取捨選択」の徹底

この時期の最大のテーマは「絞り込み」です。全ての問題を解こうとする完璧主義を捨て、志望校の合格最低点を超えるための戦略的な学習に切り替えます。

「捨てる勇気」:志望校でほとんど出題されない分野や、過去問でも誰も正解できていないような「超難問」に時間を費やすのは非効率です。「頻出分野を確実に取る」という戦略を徹底し、苦手で点数効率の悪い単元は思い切って「捨てる勇気」も必要です。

出題傾向の分析:過去問や模試の結果を分析し、「必ず取らなければならない問題」(基本・標準問題)と「差がつく問題」(応用問題)を明確に区分します。現状で過去問演習の結果が合格ラインに達していないのであれば、まずは前者を100%確実に解くための訓練に力を入れましょう。

「過去問」と「弱点補強」の黄金比

11月・12月は過去問演習の量がピークを迎えますが、単に数をこなすだけでなく、その「質」を高めることが極めて重要です。

1. 過去問演習の「戦略的運用」

過去問は模擬試験ではありません。志望校が「どんな能力を持つ生徒を欲しているか」を教えてくれる最強の教材だと考えましょう。

時間と点数の分析:必ず本番と同じ時間・形式で取り組み、採点後、単元別の正答率だけではなく、時間配分のミスや集中力の途切れなど、プロセス面での反省点を詳細に記録してください。

解き直しノートの活用:過去問で間違えた問題は、2〜3日後に必ず解き直します。その上で、間違えた原因(知識不足、計算ミス、読み間違い)を明記した解き直しノートを作成し、入試直前まで繰り返し見直します。同じ間違いを二度としないためのデータベースとして活用しましょう。

2. 個別弱点克服のピンポイント補強

過去問や直前模試で浮き彫りになった弱点は、即座に、集中的に潰します。

分野別集中演習:例えば、算数で「速さ」の応用問題に不安があるなら、その分野に特化した問題集や塾のテキストを引っ張り出し、5日間程度、他の科目の時間を少し削ってでも集中して取り組みます。穴を空けたまま年を越さないことが重要です。

理社の暗記確認:理科の「植物・動物・地学」や社会の「地理の産業」「歴史の文化史」など、知識量がそのまま点数に直結する分野は、朝の15分、寝る前の15分といったスキマ時間をフル活用して暗記の最終確認を行います。

最後の砦:「メンタル」と「体調」の管理

どんなに学力が上がっていても、本番で実力を発揮できなければ意味がありません。11月以降は、心身のコンディション作りが、勉強そのものと同じくらい大切になります。

1. 受験生の「生活リズム」の確立

入試本番は午前中に実施されます。

「朝型」への切り替え:できれば12月からは、朝7時には机に向かえる生活リズムを確立したいところです。脳が最も働く時間帯を「午前中」に持っていく訓練です。入試1週間前から急に変えようとしても間に合いません。

睡眠時間の確保:夜ふかしは厳禁です。7〜8時間の睡眠を確保し、脳の疲労を確実に回復させましょう。睡眠不足はミスを誘発し、せっかくの努力を台無しにします。

2. 親御さんとお子さんの対話と距離感

この時期の保護者の役割は、伴走者であり防波堤です。

不安の言語化と共感:この時期の子どもは、不安や焦燥感を抱えていて当たり前です。それを否定せず、「大変だよね」「よく頑張っているよ」と共感の言葉をかけるだけで、子どもは安心します。不安を言葉に出させることで、問題が整理され、心が軽くなります。

過干渉に注意:この時期は、親御さんも神経質になってしまいがちです。成績のことで小言を言ったり、志望校の過去問の点数について過度に口出ししたりするのは、あまり子どもにいい影響を与えません。やるべきことはもう決まっていて、それを確実に実行する自立心を試されています。信頼して見守る姿勢が、子どもの自信につながります。

11月以降は、不安と期待が入り混じる時期です。しかし、お子さんたちががこれまで積み上げてきた努力は決して裏切りません。戦略的に学習を絞り込み、体調管理を徹底し、自信を持って本番に臨みましょう。

私たちは、受験の日まで皆さんを応援しています。

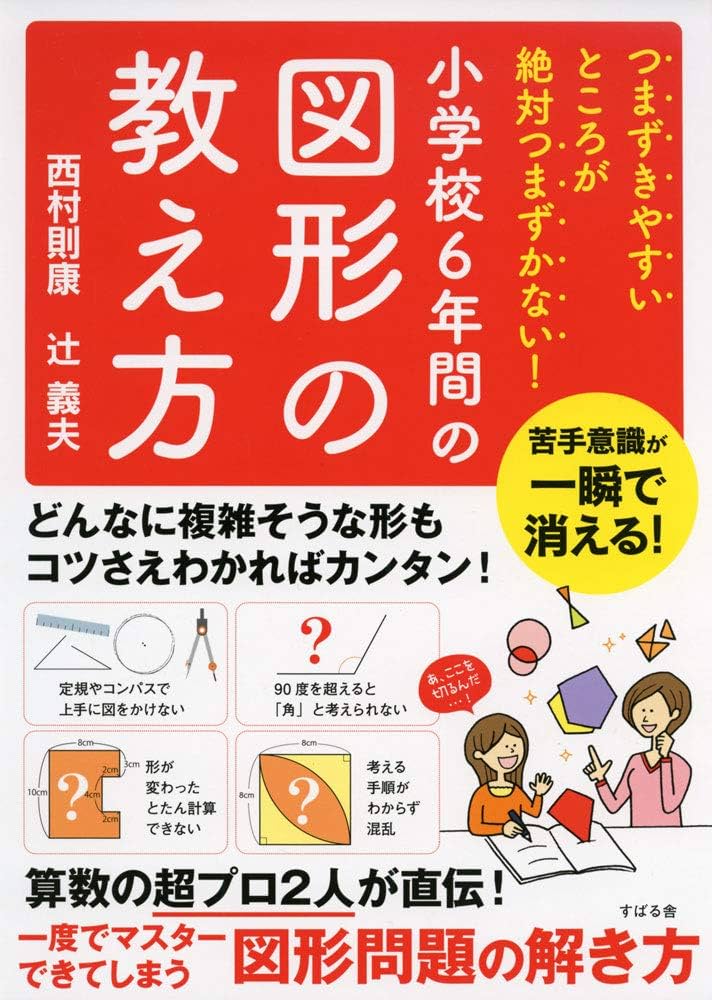

西村則康著

受験で勝てる子の育て方

日経BP社 1870円(税込)

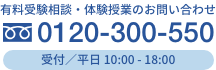

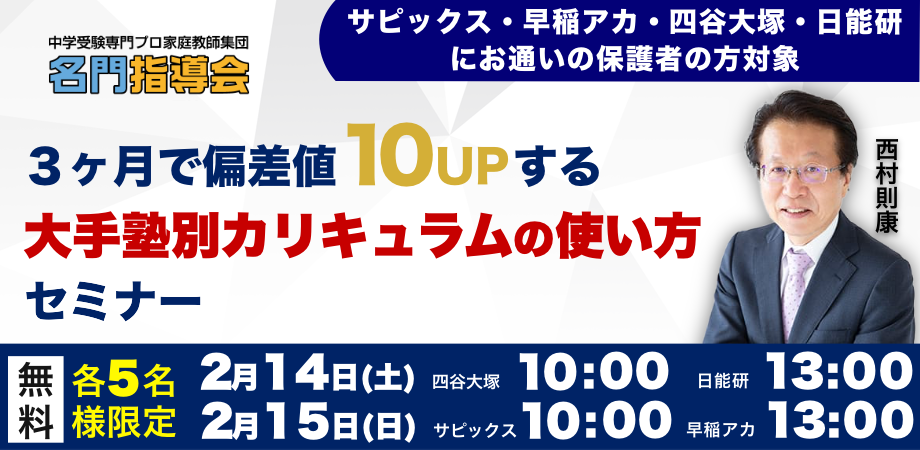

受験相談・体験授業お申込み

必須の項目は必ず入力してください。

![中学受験 入塾テストで上位クラスに入るスタートダッシュ[算数]](/wp-content/themes/meimon/img/book_startdushsansu.jpg)

![中学受験 入塾テストで上位クラスに入るスタートダッシュ[国語]](/wp-content/themes/meimon/img/book_startdushkokugo.jpg)